Combien de temps vit une abeille ? Tout savoir sur l’espérance de vie de nos pollinisateurs

Dans un pré de Normandie, une abeille ouvrière s’éveille à la vie. Devant elle s’étend une existence qui pourrait durer quelques semaines… ou plusieurs mois, selon un facteur qu’elle ignore encore : la saison qui l’a vue naître.

Cette question apparemment anodine — combien de temps vit une abeille ? — révèle l’un des systèmes les plus sophistiqués du règne animal. Car contrairement à nous, mammifères aux destins individuels, chaque abeille naît avec une espérance de vie programmée par son rôle social.

- Combien de temps vit une abeille ? Tout savoir sur l'espérance de vie de nos pollinisateurs

La durée de vie selon le rôle dans la ruche

Dans l’univers organisé de la ruche, chaque abeille naît avec un destin tracé. Leur espérance de vie dépend étroitement de leur caste et de leur fonction au sein de cette société ultra-hiérarchisée.

Cycle de vie d’une abeille

Toutes les abeilles suivent un cycle commun, mais la durée de chaque étape varie selon la caste.

- Œuf (3 jours).

- Larve (5 à 7 jours, nourrie par les nourrices).

- Nymphe (pupe) (8 à 15 jours).

- Adulte : reine, ouvrière ou faux-bourdon.

👉 Exemple : une ouvrière met environ 21 jours à passer de l’œuf à l’âge adulte.

Reine abeille: immortelle parmi les mortelles

Imaginez vous vivre 50 fois plus longtemps que vos contemporains. C’est le privilège de la reine abeille, seule à pouvoir atteindre 2 à 5 ans d’existence dans un monde où les ouvrières estivales comptent leur vie en semaines.

Cette longévité record ne doit rien au hasard. Dès le stade larvaire, la future reine baigne littéralement dans la gelée royale – substance aux propriétés encore mystérieuses qui transforme une larve ordinaire en souveraine quasi-immortelle. Les scientifiques ont identifié dans cette sécrétion des protéines uniques, des acides aminés spécifiques et des facteurs de croissance qui agissent comme une fontaine de jouvence biologique.

Plus fascinant encore : la reine nouveau-née doit d’abord survivre à un combat à mort contre ses sœurs potentielles. Car la première règle de la ruche est absolue : il ne peut y avoir qu’une seule reine. Son dard, contrairement à celui des ouvrières, peut frapper plusieurs fois sans la tuer – une adaptation évolutive spécifiquement conçue pour ces duels fratricides.

Capable de pondre jusqu’à 2000 œufs par jour en période de forte activité – soit l’équivalent de son propre poids quotidien -, la reine consacre son existence à assurer la pérennité de la colonie. Sa productivité maximale se situe dans les deux premières années de sa vie, période durant laquelle sa capacité de ponte est optimale. Si elle faiblit, les ouvrières la remplacent par une nouvelle reine.

Ouvrières : des vies courtes mais d’une intensité remarquable

Ici réside l’un des mystères les plus élégants de la nature. Une abeille ouvrière née en juin vivra 6 semaines. Sa sœur née en octobre pourra vivre jusqu’à 6 mois. Même génome, même ruche, mais espérance de vie six fois plus longue.

- L’ouvrière d’été incarne le sacrifice absolu. Elle parcourt 25 kilomètres par jour, visite jusqu’à 4000 fleurs, transportant son propre poids en nectar et pollen. Ses ailes, membranes fragiles de quelques millimètres, battent 230 fois par seconde jusqu’à l’usure complète. Au bout de 6 semaines, elles sont littéralement déchiquetées par l’effort.

- L’ouvrière d’hiver suit une trajectoire radicalement opposée. Née avec la nécessité de survie, elle accumule des réserves de graisse corporelle – équivalent de notre tissu adipeux – qui lui serviront de chauffage biologique durant les mois froids. Durant l’hiver, son métabolisme ralentit et ses sorties se raréfient. Avec ses sœurs, elle prend alors part à la thermorégulation de la colonie, maintenant la ruche à exactement 35°C par simple contraction musculaire.

Cette adaptation saisonnière révèle une programmation génétique d’une précision horlogère. Comment ces insectes « savent-ils » qu’ils naissent en été ou en hiver ? Les chercheurs évoquent des mécanismes épigénétiques – l’activation différentielle des gènes selon les signaux environnementaux reçus durant le développement larvaire.

Été (ouvrières d’été)

- Durée de vie : 4 à 6 semaines

- Parcours quotidien moyen de 25 km pour récolter 0,5 g de nectar

- Visite de 1500 à 4000 fleurs/jour

- Nombreuses tâches : nettoyage, nourrissage, construction, défense, butinage

- Usure rapide des ailes et du corps

Hiver (ouvrières d’hiver)

- Durée de vie : 4 à 6 mois

- Accumulation de réserves de graisse corporelle

- Rôle crucial dans la thermorégulation de la ruche (35°C)

- Activité minimale, consommation d’énergie réduite

- Formation d’une grappe protectrice autour de la reine

Faux-bourdons : Vie et mort programmée

Le destin des mâles illustre la brutalité de la sélection naturelle. 6 à 8 semaines d’existence avec un seul objectif : s’accoupler avec une jeune reine lors d’un vol nuptial qui leur coûtera la vie. En effet, après l’accouplement, ils meurent immédiatement.

Dépourvus de dard, incapables de butiner, sans glandes productrices de cire, les faux-bourdons vivent en pensionnaires de la ruche. Ils mangent le miel produit par leurs sœurs, occupent les alvéoles construites par d’autres, dans l’attente de leur unique chance reproductive.

A l’automne, aux premiers froids venus, la sentence tombe. Les ouvrières, d’ordinaire si attentionnées, cessent de nourrir les mâles et les poussent impitoyablement vers la sortie. Cette « chasse aux faux-bourdons » marque l’entrée en mode survie de la colonie et condamne ces derniers à mourir de froid et de faim.

Les abeilles sauvages et les bourdons : des vies différentes

Toutes les abeilles ne vivent pas en colonie comme l’abeille domestique.

Il existe plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde, dont beaucoup sont solitaires.

Abeilles solitaires

(osmies, andrènes, mégachiles, etc.)

- Ne forment pas de ruche

- Durée de vie adulte : 2 à 6 semaines

- Rôle : pondre, construire un nid, puis mourir

Bourdons

(Bombus)

- Organisation sociale proche des abeilles domestiques

- Reine : vit environ 1 an (hiverne seule puis fonde une nouvelle colonie)

- Ouvrières : vivent 3 à 5 semaines

Facteurs influençant la survie des abeilles

L’impact déterminant des saisons

La saisonnalité constitue le facteur principal déterminant l’espérance de vie des abeilles. Cette adaptation remarquable témoigne de millions d’années d’évolution

- Printemps : Réveil de la colonie, reprise progressive de l’activité. Durée de vie des ouvrières de 30 à 60 jours, permettant la reconstruction des effectifs après l’hiver.

- Été : Pic d’activité maximal, période de miellée intensive. Les butineuses s’usent rapidement, leur espérance de vie chutant à 4-6 semaines sous l’effet du labeur incessant.

- Automne : Préparation hivernale critique, régulation naturelle des populations. Expulsion des faux-bourdons, accumulation de réserves par les futures abeilles d’hiver.

- Hiver : Mode survie activé, gestion minutieuse des ressources. Les abeilles hivernales peuvent vivre jusqu’à 6 mois, assurant la continuité de la colonie.

Menaces environnementales et parasitaires

Les parasites représentent aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité prématurée chez les abeilles.

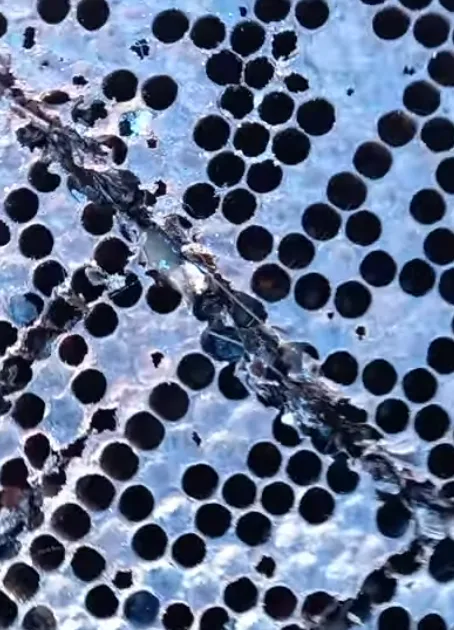

Le Varroa : vampire microscopique

Depuis les années 1980, un prédateur invisible décime les ruches mondiales.

Le Varroa, acarien parasite de 2 mm, constitue un véritable fléau pour l’apiculture moderne. Cet organisme microscopique se fixe sur les abeilles, se nourrit de leur hémolymphe (équivalent du sang) et transmet des virus pathogènes mortels comme le virus des ailes déforméess, le virus de la paralysie aiguë… Le Varroa est un véritable fleau et il peut anéantir une colonie en quelques mois.

Voir aussi…

Les apiculteurs modernes consacrent énormément de temps à cette guerre microscopique. Traitements acaricides, comptages de chute naturelle, sélection de souches résistantes : l’apiculture du XXIe siècle ressemble parfois plus à de la médecine vétérinaire qu’à la récolte traditionnelle de miel.

Les néonicotinoïdes : neurotoxiques sublétaux

L’histoire des néonicotinoïdes illustre la complexité des interactions entre agriculture moderne et biodiversité. Ces insecticides, introduits dans les années 1990 comme alternative « plus sûre » aux organophosphorés, puis largement utilisés depuis, semblaient à l’époque révolutionnaires.

Appliqués en enrobage de semences, ils protègent la plante entière via circulation dans la sève. Mais cette diffusion systémique les amène jusqu’aux fleurs… et donc au nectar butiné par les abeilles.

À faibles doses – insuffisantes pour tuer immédiatement – ces neurotoxiques perturbent subtilement le système nerveux des abeilles. Désorientation, troubles de l’apprentissage, difficultés de retour à la ruche : autant de dysfonctionnements sublétaux qui raccourcissent l’espérance de vie sans laisser de traces évidentes.

Des études récentes suggèrent que l’exposition chronique aux néonicotinoïdes peut tripler la mortalité des abeilles sauvages. Un effet papillon chimique aux conséquences encore mal cernées.

La loque américaine : le fléau silencieux des ruches

La loque américaine est l’une des maladies les plus redoutées en apiculture. Causée par la bactérie Paenibacillus larvae, elle peut décimer des colonies entières en s’attaquant aux larves d’abeilles. Les spores de cette bactérie sont particulièrement résistantes : elles peuvent survivre plusieurs décennies dans les cadres, le bois ou le miel, rendant la gestion de cette pathologie complexe et coûteuse.

La propagation se fait principalement par le matériel contaminé, le pillage entre ruches ou encore l’échange de cadres. Les symptômes typiques incluent des couvains en mosaïque, des larves brunâtres affaissées et une odeur nauséabonde.

La lutte contre la loque américaine repose avant tout sur la prévention : désinfection du matériel, renouvellement régulier des cadres et vigilance lors des introductions de colonies ou de reines. Dans certains pays, la maladie étant à déclaration obligatoire, la destruction des colonies atteintes est imposée afin d’éviter sa propagation.

Voir aussi…

L’influence de la nutrition et de l’habitat

- La disponibilité florale conditionne directement la santé et la longévité des abeilles. Une alimentation diversifiée, riche en nectar et pollen variés, renforce leur système immunitaire et optimise leur développement. À l’inverse, les monocultures agricoles créent des déserts nutritionnels, affaiblissant les colonies.

- L’urbanisation croissante et la réduction des habitats naturels limitent l’accès aux ressources florales. Cette pression environnementale force les abeilles à parcourir de plus grandes distances pour se nourrir, accélérant leur usure physique.

Changement climatique et décalages phénologiques

Le réchauffement climatique bouleverse les synchronisations millénaires entre floraisons et cycles apicoles. Les abeilles émergent parfois avant l’ouverture des fleurs, ou après leur fanaison. Ces décalages phénologiques créent des périodes de disette nutritionnelle qui raccourcissent mécaniquement l’espérance de vie.

En région méditerranéenne, certaines espèces d’abeilles sauvages avancent leur période d’activité de 3 semaines depuis 20 ans. Adaptation ou inadaptation ? Les scientifiques débattent encore de la capacité des pollinisateurs à suivre le rythme du changement climatique.

Protéger l’avenir de nos pollinisateurs

La durée de vie des abeilles, bien que courte, s’inscrit dans une logique évolutive perfectionnée sur des millions d’années. Chaque caste, chaque fonction, chaque adaptation pour chaque saison concourt à la survie de l’espèce et à la pollinisation de l’environnement terrestre.

La sixième extinction

Les abeilles font partie de ces « ingénieurs écologiques » dont la disparition déclencherait des cascades d’extinctions. En effet, ces pollinisateurs assurent la reproduction de 80% des espèces végétales. Considérant que 35% de notre alimentation dépend de la pollinisation animale, principalement assurée par les abeilles, leur protection est un enjeu majeur pour la biodiversité et la survie de l’espèce humaine.

Face à cette responsabilité écosystémique, comprendre leur longévité devient plus qu’une curiosité naturaliste : c’est un enjeu de survie civilisationnelle. Car derrière la question « combien de temps vit une abeille ? » se cache une interrogation plus profonde : combien de temps nos pollinisateurs survivront-ils aux transformations que nous impose notre époque ?

Comprendre combien de temps vit une abeille, c’est saisir l’urgence de préserver ces ouvrières infatigables. De la reine centenaire aux butineuses éphémères, chaque vie compte dans l’équilibre fragile de nos écosystèmes. Nos gestes quotidiens – choix de plantes, abandon des pesticides, soutien à l’apiculture durable – participent à la sauvegarde de ces architectes discrets de notre biodiversité.

L’observation respectueuse de ces insectes remarquables nous rappelle que derrière chaque bourdon matinal, chaque vol de butinage, se cache une organisation d’une complexité fascinante, fruit d’une évolution de plusieurs millions d’années et garante de l’équilibre de notre planète.

🐝 Épilogue : l’élégance de l’éphémère

Cette abeille ouvrière normande, née au début de notre histoire, vient de terminer son existence. Six semaines exactement. Elle aura visité 50 000 fleurs, parcouru 500 kilomètres, et contribué à la pollinisation de dizaines d’espèces végétales.

Sa mort individuelle s’efface dans l’immortalité de la colonie. Car c’est peut-être là que réside le secret ultime de la longévité des abeilles : avoir compris que l’individu peut mourir pourvu que le groupe survives.

Dans cette leçon d’éternité portée par des créatures de quelques centimètres à peine se trouve une sagesse que notre époque individualiste peine à saisir. La vraie longévité n’est pas celle du corps, mais celle du système. Et dans cette perspective, les abeilles sont bel et bien immortelles.

Reine

- Jusqu’à 5 ans

Ouvrières

- 1 mois en été

- 6 mois en hiver

Faux-bourdons

- 1 à 2 mois

Abeilles sauvages

- 2 à 6 semaines

Bourdons

- Ouvrières : ≈ 1 mois

- Reines : ≈ 1 an

❓ FAQ – Questions fréquentes

Quelle est la durée de vie d’une abeille domestique ?

Entre 1 mois et 6 mois pour les ouvrières, 2 à 5 ans pour la reine.

Quelle abeille vit le plus longtemps ?

La reine des abeilles domestiques, jusqu’à 5 ans.

Combien de temps vit une abeille sans reine ?

La colonie décline rapidement : quelques semaines à quelques mois au maximum.

Les abeilles sauvages vivent-elles plus longtemps ?

Non, elles vivent même moins longtemps : souvent 2 à 6 semaines.